障害を持つ者の教育と就労―「私」の物語から考える―

当イベントは終了しました。ご参加ありがとうございました。

概要

| 日時 | 2024年2月10日(土) 13:00~16:30 |

|---|---|

| 実施方法 | オンライン配信(Zoomウェビナーを使用したオンライン講義) |

| 定 員 | 450名(先着順・要事前申し込み) |

| 参加費 | 500円 |

ポスター

スケジュール

- 13:00開会

- 13:05第1部 座長の挨拶 シンポジウムへの思い

久保田 雅也(島田療育センター 院長)

- 13:20第2部 2名の講師からのご講演

障害を持つ者の学びと仕事を考える -何故、就労? 現状と課題-

野路 和之 氏

(NPO法人わかくさ福祉会 理事長 / 障害者就業・生活支援センターTALANT センター長) - 14:25

障害を持つ者の学びと遊びを考える-何故、学校? 個別課題からシステムへ-

榊原 洋一 氏

(お茶の水女子大学名誉教授/小児科医 ) - 15:30質疑応答(パネルディスカッション)

- 16:05まとめ・終わりの挨拶

講師紹介

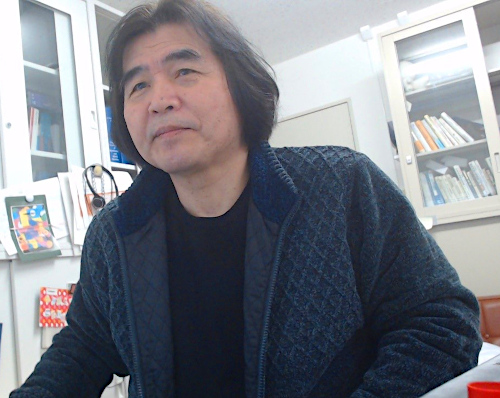

榊原 洋一 氏

プロフィール

昭和51年 東京大学医学部医学科卒業後、東京大学附属病院小児科、静岡県厚生連合会遠州総合病院小児科、心身障害児総合医療療育センター小児科、東京大学附属病院小児科助手を経て、同大学を休職、ワシントン大学小児神経研究部研究員を勤められる。

東京大学附属病院小児科助手復職、東京大学附属病院小児科講師、お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター教授、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授を歴任。

お茶の水女子大学理事・副学長を経て、平成29年より現職。医学博士・小児科医。

野路 和之 氏

プロフィール

武蔵大学経済学部卒業(大学時北欧の福祉を2 か月視察)。1991 年同大学卒業後、長嶋茂雄理事長の花と緑の農芸財団農芸塾の塾生となり、寮生活にて農業や農園芸の研修を体験。その後、出版社(株式会社自治体研究社)に7 年ほど勤務し、単行本、月刊誌の編集に従事。1999 年より現法人のわかくさ福祉会に入職。2001 年にジネス(現在、障害者総合支援法・就労移行支援事業)所長となり、2006 年より法人事務局長、2008 年より新設の障害者就業・生活支援センターTALANT のセンターに。2016 年より同法人副理事長を兼務。2020 年7 月より同法人理事長となる。

お申し込み

以下のボタンからPeatixのサイトに移動し、申し込みをお願いします。

- お申し込みにはPeatixへの登録が必要です。

- Zoomを利用したオンライン形式の講演会です。PC、タブレット端末、スマートフォンでご視聴いただけます。

- ご視聴にはインターネット環境が必要です。受講に伴う通信料は受講者負担となります。

- 講演会URLの転送や開示、また講演会の録画録音、撮影行為はお控えくださいますようお願い申し上げます。

「障害を持つ者」といっても年齢や重症度により教育におけるニーズは大きく異なり、一括はできない。就労においても同様である。日本で若者の自殺や不登校が増え続けることは、教育システムの破綻ともとれるし、古来日本の社会が醸成してきた共同体の相互扶助性と表裏一体の閉鎖性が前面に出ているともいえる。このような法や制度、規範などの共同性の問題は「我々」という言葉を主語に語られやすいが、今回はまず「私」の物語としてASD、ADHD、ID、医療的ケアなどを有する個々の患者にとっての居場所の確保には何が必要か、個別性の中であるべきインクルーシブ教育とは、就労における個別の課題、不登校は少ないとされるアメリカとの比較でみえてくるものにも注目したい。

既に2万人を超している医療的ケア児の教育も疾患の背景や重症度により教育のあり方が変わってくる。医療的ケアという言葉がまだなかった昭和53(1978)年「厚生白書」には「老親と子の同居はわが国の特質であり,「福祉における含み資産」である」と記された。老人介護のあり方を巡る議論の中で出てきた言葉だが、こういう家族主義は現在も続いており、当時は想定外だった現在の医療的ケア児のケアに関しても、その家族、特に母親に大きな負担を強いる構造は変わらない。

社会でみていくとはどういうことであろうか。既存のカテゴリーでは語れない「私」の物語をどう「我々」の物語に接続していくか。

こういう問題意識で、今回はお二人の演者の方に、ご自身の経験と洞察を縦横に語っていただき、未来につながる学びの場としたい。