A「子どもが何故ひとは死ぬのと最近しきりに聞いてくる」

B「何だそりゃ? そんなことは自分でゆっくり考えろというのが一番親切な解答のような気がするが」

A「お前小さい頃そういうことを考えたことがあったか?」

B「ないねー。憶えてないだけかもしれないが。俺は小学生の頃、祖父が末期がんで枯れるように亡くなったのをみたが、何故とは思わなかったような気がする。むしろ周囲の悲嘆と安堵の調和に異和感を覚えた。動かなくなった祖父を見て何か大きな終わりという感じもしたが、浄土の存在を信じていた祖父には少なくとも死は終わりではなかったようにも思えた。」

A「俺はよくそういう考えに取り憑かれていた。死というよりももっと漠然とした不安で祖母の布団の中にもぐりこんだものだ。死は絶対だが誰も体験としては語れず、他人の死を見て自分の死を想像するしかない。死は生きることの対極なのかどうかも不確かだ。」

B「何故死ぬのとはなぜ命には限りがあるのということだろう。」

A「生物学的にいえば全ての存在は有限なのだがそれだけでは答えにならない。自然の中の一生物に過ぎない人間もその自然の仕組みは免れないということではあるが。」

B「存在のもつ根源的不安か。高村光太郎の「死ねば死にきり、自然は水際立っている」というのが死の実相を的確についているといつも思う。その切断は皆平等にやってくる。届かないものなのだ。死に「自然」以上の積極的な意味をつけない方がよい。」

B「死ぬっていうのはしかし身体が生物学的活動をやめたということだけではないだろう。」

A「その代わりに人は死なないものも造りだしてきた。」

B「何だそれは?」

A「言葉だ。「死ぬ」ということ自体言葉なのだ。」

B「そうか、故人の言葉が永遠普遍を射抜いていることもある。死による切断を回避するためにも言葉は有用なのだな。ただし本人は生きているのに既に死に体になっている言葉が発せられることもある。言葉を持ったことは人の優越性でもあるし悲劇の始まりでもある。人は何故死ぬのと問うこと自体人の「業」を表している。」

A「そんなことを言っても子どもにはわからない。言葉にしても他人に何かを伝えることはその機能のほんの一部に過ぎない。いずれにしろ生命や死は言葉や身体やモノには還元できない部分がある。」

B「死は突然の切断でもあるし、遥か向こうから「生きていること」を照らす鑑でもある。」

A「死は事実でもあるし、観念でもあるが、生きている個人にとっては観念の中に浮遊するものだ。」

B「時間は止められないし、逆戻りもできない。それはiPS細胞で生体全てが初期化されて「私」という身体が一から造り出せるようになってもだ。身体は「私」でも歴史の中である特定の時間に存在している「私」とは別の存在だ。iPS細胞が現実のものとなって「私」が再生産されても時間は逆には戻せない。再生医療がおそらく今後隆盛を極めるだろうが。」

A「少なくとも死は説明するものではないが、はてしなく問答は続くだろう。この自問自答が重要なのだと思う。」

B「死はいつも厳然と我々の目の前に、ただし手の届かない場所にある。つまり意識の向こうにあるものだ。生まれる場所を選べないように死も我々の手の中にはない。」

A「この質問にまともに答えるのは難しい。その難しさがどこからくるのか、私が死んだことがないからだ。」

B「いやそれだけではないだろう。生とは死までの猶予期間の状態と考えればよい。死を克服しようとしたり永遠を望んだりはそもそも人である事の否定になる。有限だから人間なのだろう。平々凡々というのはなかなかよいものだ。何事も起こらないように見えて生の中に死は着々と始まっている。突然死も本当は突然ではない。因果は不明な中にある。黄金の少年時代は自分を中心に外界は回っていたが、そうでないと気づいた時から内省と外部の自覚が生まれる。誰でもそうであろう。「死とは何か」などと余計なことを考えるようになる。そのタイミングが不幸をきっかけにするか幸福裏にはじまるかは偶然であろう。個性とは汚れない無垢の何かではなく、関係の重層の中で翻弄されてもなお残る自己、他者、外界全てに対する身の処し方である。」

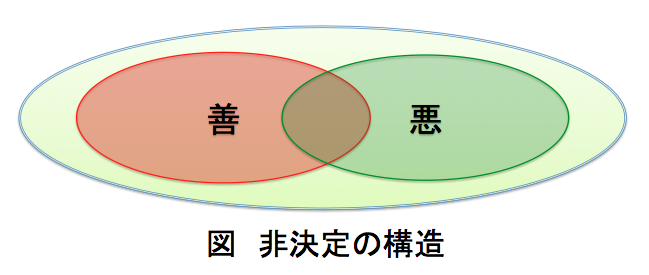

A「正義も悪も不道徳も、役に立つ事も立たない事も全てその前では等価であるのが「死」だ。こう考えると死はひとつの普遍だ。」

B 「何故死ぬのと子どもが聞く過程は何だろうか。いずれにしろヒトの死は自分で体験できないことで近親の死や物語での死からの質問であろう。そこにそれぞれの意味がでてくる。死は普遍でもあるし、個別の関係の所産でもある。ペットの死の方が赤の他人の死よりも重いことはよくある。

何故死ぬのとはヒトは何故有限なのかと同じ意味なのだが、死の理由付けはあとから個別にやってくる。」

A 「何故人は死ぬか。自然とは何かということにも通じる。生まれて成長し、老いくたばって死ぬ。このことが繰り返される。本当はこの反復の中にしか生と死の自然や必然はない。」

B 「必ず死ぬヒトに救いはあるのだろうか。病む、死ぬということはいずれヒトがたどらなければならない運命ではあるが、病んでみなければその実相はわからない。想像力といっても限界はある。ただ実相は分からなくても病や死に「寄り添う」ことはできる。我々ができることは同伴することだけであろう。「臨床」とは本来そういうものだろう。医者の特権でも何でもない。

説明できないこと、正しい答えがひとつではないこと、分かりあうことがそんなに簡単ではないことを「死への問い」は教えてくれる。できうる限り「科学的」にということは悪くはないが現在最も強固な宗教は「科学」であることも忘れてはならない。最初に言ったように自分でゆっくり考えること、自問自答することがこの問いに近づく道だと思う。

A やっぱり最初に戻ったな。

以上の文章は雑誌「チャイルドヘルス」(診断と治療社)2011年 4月号に載せたものである。『子どもの「どうして?」にこたえる』というテーマで私に与えられたタイトルは「どうして人は死ぬの?」であった。診断と治療社の許諾を得てそのまま転載した。