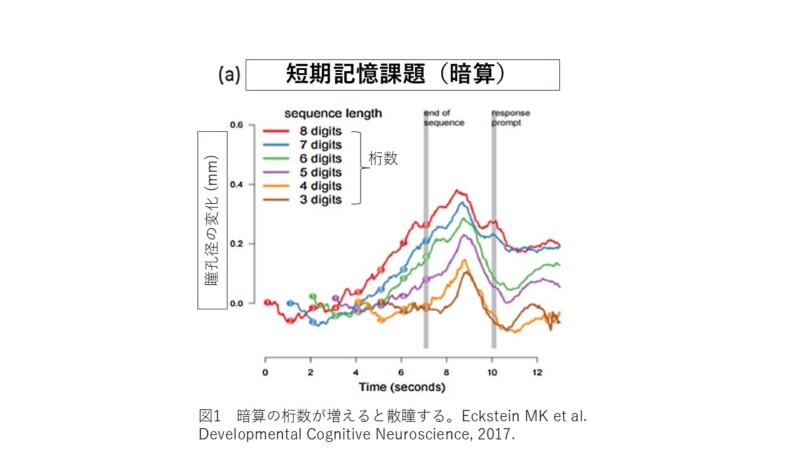

瞳孔はカメラの絞りのようなものでまぶしすぎれば小さくなり、暗ければ大きくなって光の入力を調節している。このこととは別に、快・不快刺激が与えられたり、認知的負荷が強いとき(例えば暗算で桁数が多くなるほど)瞳孔は拡大する(図1)。眼はこころの窓であるが、特に瞳孔は情動的側面や注意の状態をよく反映する。この仕組みはまだよくわかっていないが、自律神経系(交感神経と副交感神経)が関与しているのは確かである。

瞳孔伝播(pupillary contagion), もしくは瞳孔模倣(pupillary mimicry)という現象がある。これは乳児が生後4-6か月から他者の拡大した瞳孔を見ると自らの瞳孔も拡大させる現象である(Fawcett,2017)。瞳孔の拡大(散瞳という)があくびと同じように他者に伝わる。生後の何らかの視覚的学習によるというよりも進化的な起源による適応の結果として、共感や同調などの社会的スキルの発達に重要な役割を果たすと推測されている。成人でも瞳孔伝播が起こり、fMRIではこころの理論(他者のこころを読む、推測する能力)と関連する部位の活性化がみられ、他者理解の原基のようにもみなされている。これには異論もあり、注意誘導性の瞳孔反応とみるべきで、これを安易に「社会性」と結び付けない方がよいとする見方もある。いずれにしろ瞳孔伝播は単に対象の明るさに反応したものではないので乳児期の二項関係の初源ともいえる。この瞳孔伝播はアイトラッカーと皮膚コンダクタンスを併用した5-6か月の乳児の研究では情動反応として交感神経系の活性化により起こると報告されている。人が太古、まだ言葉も文字も持っていなかった時代に生存戦略として顔認知を強化し、集団を維持していったという仮説がある。瞳孔伝播はこの系統発生的な能力の名残かも知れない。

人の表情は濃密な意味を含み、言語を超越したところがある。人にとって言語の歴史は高々1-2万年に過ぎない。AIが顔認証に使われ、かなり感度は高く、既に繁用されているが、これは顔のパーツの特徴と関係をみたものである。人の顔認知はholistic processing(全体処理)でなされるのでパーツの分析とは異なる。一瞬にして誰の顔で何を思っているらしいということを読む。画数の多い漢字の読みも一部は共通した脳領域を使ってなされる。

胎児・新生児は既に「顔」に似た形状に反応・選好注視する。(顔の一次処理、顔の検出)

人見知りが始まる前の生後8か月でほぼ全ての顔の区別が可能となる(顔の二次処理、個人の顔判別)

生後8−12か月で全体処理としての顔認知が獲得される。

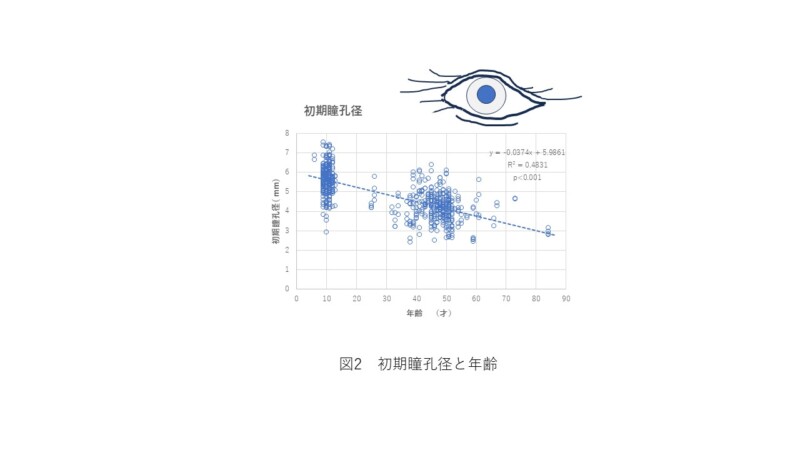

瞳孔反応データは古くからあり、年齢依存性に瞳孔径などは減少する。加齢により交感神経系の機能低下が起こり相対的副交感神経優位がその一因となると報告されている。図2は成育母子コホート研究、および島田療育センターにおけるデータを含む瞳孔径と年齢の変化を示している。古典的なデータを再確認したものである。

交感神経と副交感神経のバランスは、私たちが意識的にコントロールできない多くの身体機能を絶えず調整し、車のアイドリング状態と同じように、常に準備が整ったアクセルとブレーキの状態を保ち、必要に応じて迅速に反応できる体制を維持している。自律神経系は脇役の振りをしながら主役(脳)を支配しているのである。

久保田雅也